1. CARATTERI

L’art. 540, II co., c.c. riserva al coniuge del defunto, anche ove concorra con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Tale attribuzione grava sulla disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota di riserva del coniuge e, nell’eventualità, su quella riservata ai figli.

2. IL DIRITTO DI COMUNIONE DEL CONIUGE IN CASO DI COMPROPRIETA' DELL'IMMOBILE CON TERZI

Nel caso in cui l’immobile adibito a residenza della famiglia sia in comproprietà con terzi, si discute circa le sorti dei diritti che l’art. 540 c.c. riconosce al coniuge superstite.

3. I DIRITTI DI ABITAZIONE DEL CONIUGE E L'IPOTECA

Nel caso illustrato, è sorto un conflitto tra il coniuge superstite e la banca creditrice ipotecaria del figlio del de cuius. Tizia si era opposta alla procedura di espropriazione azionata dalla banca, sostenendo che i diritti di cui al 540, II co, c.c., sorti in suo favore alla morte del marito Tizio, prevalessero sull’ipoteca in favore della banca.

Il giudice di merito aveva risolto la questione in favore di Tizia, argomentando come segue:

1. il conflitto tra coniuge superstite e creditore ipotecario deve essere risolto come se entrambi avessero acquistato da un comune autore;

2. di conseguenza, trovano applicazione le regole sulla priorità della trascrizione;

3. tale soluzione trova conferma nel 2812; I co., c.c. che ritiene non opponibili al creditore ipotecario i diritti di abitazione costituiti sul bene e trascritti successivamente all’iscrizione ipotecaria;

4. alla luce di ciò, il conflitto non può essere risolto in base alla regola degli acquisti dall’erede apparente (534), in quanto il debitore che ha concesso ipoteca è vero erede.

La Cassazione, investita della questione, ha così motivato la soluzione:

1. l’erede acquista il diritto di proprietà sulla casa già gravato dai diritti del 540, II co., c.c.;

2. non si tratta di acquisto da comune autore, in quanto il coniuge legatario ex lege acquista mortis causa direttamente dal de cuius, mentre la banca creditrice acquista per atto tra vivi dall’erede debitore;

3. il conflitto, pertanto, non può essere risolto alla luce della regola della priorità della trascrizione, proprio perché manca l’acquisto dal comune autore;

4. di conseguenza, le norme in tema di trascrizione rilevano ai soli fini della continuità delle trascrizioni e non della soluzione di eventuali conflitti tra gli aventi causa. Analogamente, il 2812 non può operare in quanto anch’esso presuppone l’acquisto dal comune autore;

5. trova applicazione, al contrario, la disciplina degli acquisti dall’erede apparente dal momento che, nel caso di specie, il debitore Tizietto è sì erede, ma non della piena proprietà, in quanto l’immobile acquistato è gravato dai diritti del 540 in favore del coniuge del de cuius, che sorgono automaticamente, quand’anche il de cuius avesse disposto dell’intera proprietà dell’immobile. Pertanto, concedendo ipoteca sulla piena proprietà, l’erede ha disposto di beni estranei alla quota ereditaria pervenutagli.

3. I DIRITTI DI ABITAZIONE DEL CONIUGE E L'IPOTECA

Nel caso illustrato, è sorto un conflitto tra il coniuge superstite e la banca creditrice ipotecaria del figlio del de cuius. Tizia si era opposta alla procedura di espropriazione azionata dalla banca, sostenendo che i diritti di cui al 540, II co, c.c., sorti in suo favore alla morte del marito Tizio, prevalessero sull’ipoteca in favore della banca.

Il giudice di merito aveva risolto la questione in favore di Tizia, argomentando come segue:

1. il conflitto tra coniuge superstite e creditore ipotecario deve essere risolto come se entrambi avessero acquistato da un comune autore;

2. di conseguenza, trovano applicazione le regole sulla priorità della trascrizione;

3. tale soluzione trova conferma nel 2812; I co., c.c. che ritiene non opponibili al creditore ipotecario i diritti di abitazione costituiti sul bene e trascritti successivamente all’iscrizione ipotecaria;

4. alla luce di ciò, il conflitto non può essere risolto in base alla regola degli acquisti dall’erede apparente (534), in quanto il debitore che ha concesso ipoteca è vero erede.

La Cassazione, investita della questione, ha così motivato la soluzione:

1. l’erede acquista il diritto di proprietà sulla casa già gravato dai diritti del 540, II co., c.c.;

2. non si tratta di acquisto da comune autore, in quanto il coniuge legatario ex lege acquista mortis causa direttamente dal de cuius, mentre la banca creditrice acquista per atto tra vivi dall’erede debitore;

3. il conflitto, pertanto, non può essere risolto alla luce della regola della priorità della trascrizione, proprio perché manca l’acquisto dal comune autore;

4. di conseguenza, le norme in tema di trascrizione rilevano ai soli fini della continuità delle trascrizioni e non della soluzione di eventuali conflitti tra gli aventi causa. Analogamente, il 2812 non può operare in quanto anch’esso presuppone l’acquisto dal comune autore;

5. trova applicazione, al contrario, la disciplina degli acquisti dall’erede apparente dal momento che, nel caso di specie, il debitore Tizietto è sì erede, ma non della piena proprietà, in quanto l’immobile acquistato è gravato dai diritti del 540 in favore del coniuge del de cuius, che sorgono automaticamente, quand’anche il de cuius avesse disposto dell’intera proprietà dell’immobile. Pertanto, concedendo ipoteca sulla piena proprietà, l’erede ha disposto di beni estranei alla quota ereditaria pervenutagli.

4. I DIRITTI DEL 540 TRA SUCCESSIONE NECESSARIA E SUCESSIONE LEGITTIMA

Come visto sinora, la disciplina del 540 riguarda la sola successione necessaria. Sebbene si sia a lungo discusso circa la composizione della quota di riserva del coniuge, dottrina e giurisprudenza sembrano oggi concordi nel ritenere che i diritti di uso e di abitazione costituiscano un’aggiunta qualitativa e quantitativa alla quota di legittima spettante al coniuge superstite.

Se il “ruolo” dei legati ex lege del 540 è abbastanza condiviso nell’ambito della successione necessaria, lo stesso non si può dire nell’ipotesi della successione legittima. In sostanza, ci si chiede se, nel calcolo della quota spettante al coniuge ove il de cuius muoia ab intestato, debbano essere compresi o meno il diritto di uso e di abitazione in questione con le stesse modalità viste per la successione necessaria.

In proposito, la Cassazione (Cass. 4329/2000) ha ritenuto, in un primo momento, che essi spettino al coniuge anche nel caso in cui si apra la successione legittima, ma non in aggiunta alla quota calcolata ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c.. Questo perché la quota intestata non può essere inferiore a quella spettante per successione necessaria, ma è vero anche che, in assenza di una espressa previsione nella disciplina della successione legittima, essi non possono che essere ricompresi nella porzione assegnata.

Successivamente (Cass. 11018/2008) ha invece sostenuto che nella quota intestata non sono compresi i legati i quali, pertanto, si aggiungono ad essa come nella successione necessaria.

5. DEROGABILITA' DEI DIRITTI DEL 540 (da una lezione del notaio Carlo Carbone presso la Scuola Notarile Napoletana - ottobre 2010)

In proposito, la Cassazione (Cass. 4329/2000) ha ritenuto, in un primo momento, che essi spettino al coniuge anche nel caso in cui si apra la successione legittima, ma non in aggiunta alla quota calcolata ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c.. Questo perché la quota intestata non può essere inferiore a quella spettante per successione necessaria, ma è vero anche che, in assenza di una espressa previsione nella disciplina della successione legittima, essi non possono che essere ricompresi nella porzione assegnata.

Successivamente (Cass. 11018/2008) ha invece sostenuto che nella quota intestata non sono compresi i legati i quali, pertanto, si aggiungono ad essa come nella successione necessaria.

5. DEROGABILITA' DEI DIRITTI DEL 540 (da una lezione del notaio Carlo Carbone presso la Scuola Notarile Napoletana - ottobre 2010)

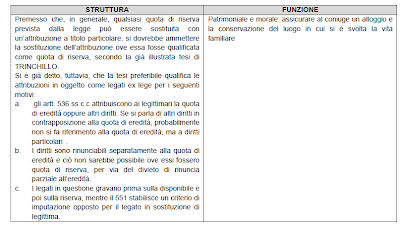

Il fatto che i diritti del 540 concorrano a determinare la quota necessariamente spettante al coniuge ha indotto alcuni autori ad interrogarsi circa la possibilità di soddisfare il coniuge mediante un legato in sostituzione di legittima o una datio in solutum testamentaria. La risposta al quesito dipende dalla struttura e dalla funzione che si attribuisce a questi diritti.

Dalla funzione espressa, emerge che i diritti sulla casa familiare non hanno un carattere ineliminabile e pertanto sarà possibile attribuire al coniuge un legato alla condizione sospensiva della rinuncia ai diritti del 540, perché è indiscutibile che dopo l’apertura della successione si possa rinunciare a questi diritti, in quanto aventi contenuto patrimoniale. Non sarà invece possibile sostituirli con un legato in sostituzione di legittima in quanto non costituiscono riserva e vengono attribuiti automaticamente.

6. TRASCRIVIBILITA' DEL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE

In dottrina si è posto il problema della trascrivibilità del diritto di abitazione in mancanza di un titolo testamentario:

- poiché l’art. 2648 parla di trascrizione del legato e non di legato ex lege, l’acquisto in questione non sarebbe trascrivibile (GAZZONI);

- la norma può essere estesa ad ogni forma di acquisto mortis causa, pertanto è ammissibile la trascrizione.

Aderendo a quest’ultima tesi, si discute circa il titolo in virtù del quale adempiere alla formalità pubblicitaria:

- sentenza di accertamento (PUGLIATTI);

- atto notorio (MESSINEO);

- certificato di denunciata successione (FERRI);

- certificato di morte e nota di trascrizione recante il vincolo di coniugio con il de cuius (GABRIELLI);

- atto di accettazione espressa del legato ex lege (NICOLO’).